【頻度の高い足首の捻挫!】早く復帰するためには!?

こんにちは!緑橋で整体院をしている【カラダの説明書】の春藤謙介(シュントウ ケンスケ)です。

みなさんは、足首を捻ったことはありますか?

足首の捻挫は、足関節捻挫と言われ、おそらく、スポーツをしている方なら、多くの方が1度は経験されているかと思います。

軽度であれば、痛みはすぐに引いてくれますが、重度になると、骨折などを伴い、手術が必要になる場合があります。

また、軽いと思ってリハビリをせず放置していると、様々な問題が起こってきたりします。

今回は、そんな遭遇頻度の高い足関節捻挫について、詳しく解説していきます。

足関節捻挫とは?

足関節捻挫は、大きく分けて2種類に分かれます。

✅内反捻挫

→足を内側に捻ることで起こる捻挫で、足関節捻挫の中で最も多く、サッカーやバスケ、バレーなどで多くみられます。

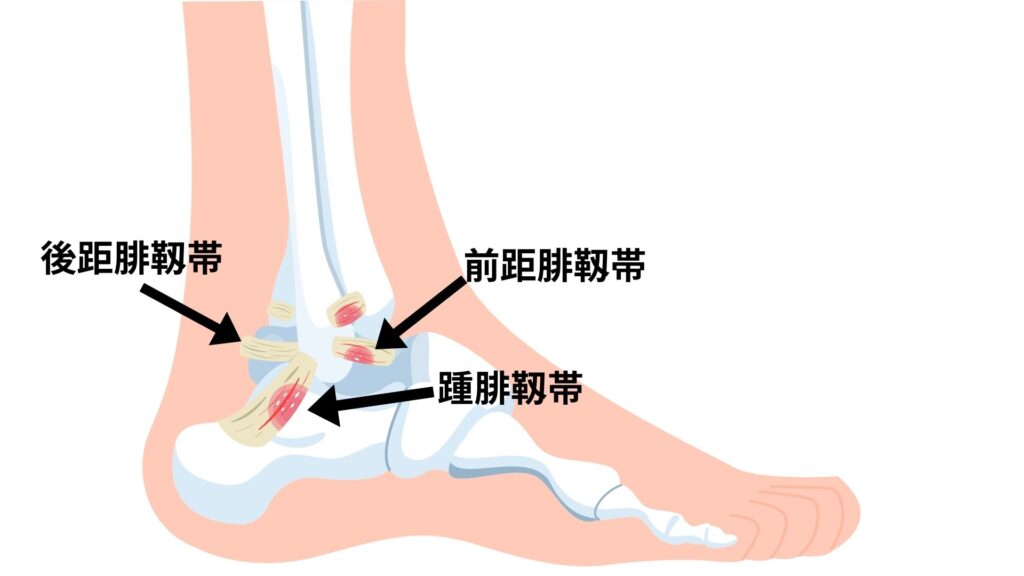

損傷する部位は、足の外側についている、「前距腓靱帯」「踵腓靱帯」「後距腓靱帯」が損傷します。

特に前距腓靱帯の損傷頻度が高く、次いで踵腓靱帯、後距腓靱帯の損傷頻度が高くなります。

✅外反捻挫

→足を外側に捻ることで起こる捻挫で、ラグビーやアメリカンフットボールなどのスポーツで多く、みられます。

損傷する部位は、「三角靱帯」と呼ばれる靱帯で、4つの靭帯から構成されています。

そのため比較的強固な靱帯で、内反捻挫と比べると、損傷頻度は少ない捻挫となります。

今回は、この中でも損傷頻度の多い「内反捻挫」について、解説していきます。

足関節捻挫の症状は?

足関節捻挫の症状は、重症度によって様々です。

✅軽度

→外くるぶしの前や下あたりに、軽く腫れがあり、同じ場所を押した時に、軽く痛みが走ります。

痛みはありますが、歩いたり、走ったりすることは、可能なことが多いです。

✅中等度

→外くるぶしの広範囲に腫れや押した時の痛みが現れます。

痛みがあり、歩けますが、走ることはできません。

✅重度

→外くるぶしの周囲に強い腫れと押すと強い痛みが走ります。

また、皮下出血もみられます。

関節は不安定になり、歩くことも困難な状態です。

軽度の症状だからといって、痛みが引くまで放置せず、病院を受診して、しっかりリハビリまで受けましょう。

リハビリをせずに放置してしまうと、足首の不安定性が残ったり、筋力が低下してしまったりと、再発のリスクが高まってしまいます。

また、足首の不安定性は、全身のバランス能力にも関係してきます。

そのため、リハビリをしないことで、プレーの質にも関係してくるので、注意が必要です。

応急処置は何をしたら良いの?

足関節捻挫のような、スポーツでよく起こる怪我は、早めの治療によって予後が決まります。

基本的な処置は「RICE処置」と呼ばれる方法が一般的です。

・Rest (安静)

・Icing (冷却)

・Compression (圧迫)

・Elevation (挙上)

怪我をした部位が、これ以上ひどくならないように「安静」にし、炎症が起きている部位に対して、「冷却」していきます。

この冷やす時は、保冷剤ではなく、氷で冷やすようにしましょう。

理由としては、保冷剤は何度で溶けるかがわからず、凍傷のリスクがあります。

これが氷の場合、0度で溶けると分かっているので、凍傷にることなく怪我の部位を冷やすことができます。

また、その上から少し圧迫を加えてあげることで、腫れを最低限に抑えることができます。

そして、そこから挙上することによって、浮腫を防ぎます。

今までは、これが応急処置として、一番知られていました。

しかし、最近では「POLICE処置」と呼ばれる方法に変わってきています。

・Protection(保護)

・Optimal Loading(最適な負荷)

・Ice(冷却):

・Compression(圧迫)

・Elevation(挙上)

Rest (安静)がProtection(保護)に変わり、Optimal Loading(最適な負荷)が加わっています。

RICE処置のように、必要以上に安静や固定をしていると、筋力が低下し過ぎてしまい、復帰に時間がかかってしまう場合があります。

しかし、この最適な負荷の設定は、非常に難しいため、病院で指示された負荷をかけていくようにしましょう。

足関節捻挫の予防方法とは?

足関節捻挫は、遭遇頻度の高い怪我ですが、予防方法もあります。

ここからは、予防方法について解説していきます。

筋力トレーニング

足関節の周りには、捻挫しないように、働いてくれる筋肉がいくつかあります。

それらの筋肉は、足首が捻りそうになった時に、力を発揮し足首を戻そうとしてくれます。

そのため、ここが弱くなると、捻挫が起こりやすくなり、再発の危険性が高くなります。

足首を動かしていない間に、筋力は確実に弱くなるので、復帰のために、筋力トレーニングは必須となります。

バランストレーニング

靱帯には「今、引き伸ばされてる」という感覚を脳に送るという、センサーの役割があります。

そして、脳はその届いた感覚を元に、捻挫を防ごうと筋肉に働きかけてくれます。

普段は、このセンサーが正常に働いてくれるのですが、足関節捻挫などで靭帯が損傷してしまうと、このセンサーが弱くなってしまいます。

そして、このセンサーが弱くなってしまうと、関節が必要以上に動くようになり、再発のリスクが高まってしまいます。

そのため、足関節捻挫後は、片足バランスや不安定な場所に立つ、などのトレーニングが重要になってきます。

ストレッチ

足関節捻挫後は、足首の動きがとても悪くなります。

応急処置のところで出てきた、Optimal Loading(最適な負荷)とは、この関節の動きが硬くなることを、防ぐためにも行います。

この足首の動きの悪さは、足関節捻挫の再発だけでなく、パフォーマンスの低下や膝や股関節の怪我のリスクをあげることにも繋がるので注意が必要です。

ウォーミングアップ

ウォーミングアップの目的は、パフォーマンスを最大限に出せるようにするなどの目的もありますが、一番は怪我の予防です。

筋肉は、温度が低い状態では伸び縮みしにくく、温度が高くなると、柔軟性が高くなります。

また、温度が高くなることで、パフォーマンスも上がるため、怪我の予防には非常に重要になります。

最後に

怪我をした時には、痛みでまともにプレーができなかったり、練習に参加できなかったりと、悔しい思いをすると思います。

しかし、怪我をして休んでいる間も、できることはたくさんあります。

今までできていなかった、ウィークポイントの強化や疲労の回復、また、怪我をした部位を徹底的にリハビリすることで、より強くなって復帰することができます。

怪我をして悩んでいる方、または何度も怪我を繰り返している方は、ぜひ一度緑橋駅にあるカラダの説明書にお越しください。

スポーツ疾患に特化した、整骨院での勤務経験を持つトレーナーが、あなたに合ったリハビリプランを提案させていただきます。