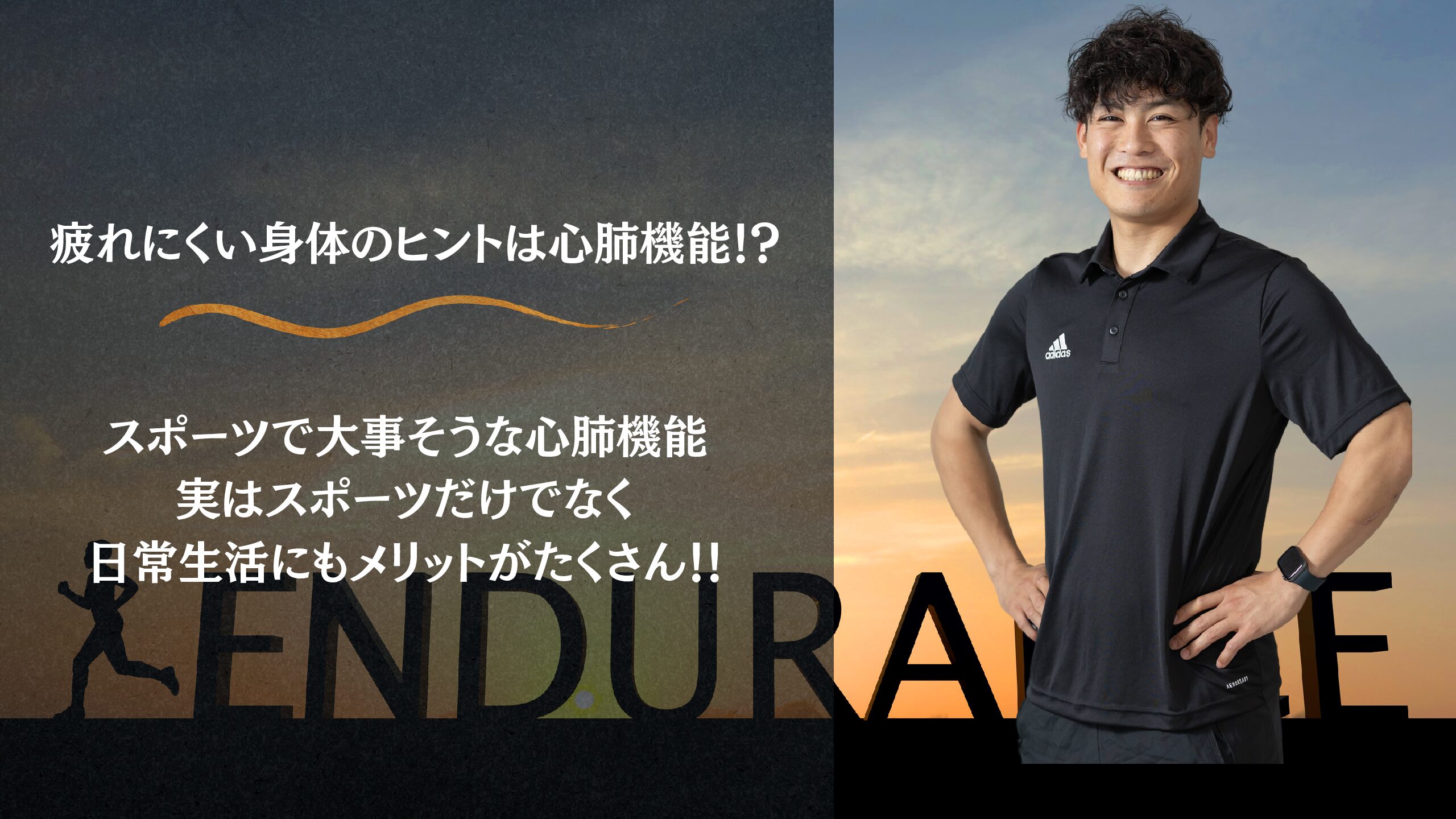

【心肺機能向上による体力の増加】疲れにくいカラダのつくり方

大阪メトロ緑橋駅から徒歩1分

整体とパーソナルトレーニングでパフォーマンスと健康を支える

カラダの説明書 緑橋の春藤謙介です。

運動してもすぐにバテる。

階段を上るだけで息が切れる。

このような“体力のなさ”を感じている人に必要なのは「筋力」だけではありません。

実は、日常生活やスポーツパフォーマンスを支えているのは 心肺機能(心臓と肺の働き) です。

この機能を高めることで、同じ運動量でも疲れにくく、持久力があるカラダへと変わっていきます。

この記事では、心肺機能とは何か、どうすれば向上するのか、そして体力との関係についてわかりやすく解説します。

心肺機能とは何か?なぜ体力と関係があるのか?

心肺機能とは何か?

散々、聞いたことのある心肺機能ですが具体的に心肺機能とは何を指すのでしょうか?

ここからはそんな心肺機能について解説していきます。

心肺機能とは「酸素を全身に送る力」

心肺機能とは、心臓と肺が連携して、酸素を全身に供給し、二酸化炭素を排出する能力のことを指します。

・肺で酸素を取り込む

・心臓が血液を通じて酸素を全身に届ける

・筋肉がその酸素を使ってエネルギーを作り出す

この一連の流れがスムーズであるほど、体は効率的に動き、疲れにくくなるのです。

「疲れにくさ」と「心肺機能」は直結している

たとえば同じスピードでジョギングをしても、心肺機能が高い人は呼吸が安定しており、汗のかき方も穏やかです。

一方で、心肺機能が低い人はすぐに息が上がり、足も重たく感じます。

これは、酸素をうまく運べないために、筋肉が早く疲労してしまうからです。

体力がないと感じている人の多くは、「筋力不足」ではなく「心肺機能不足」が原因になっていることが非常に多いのです。

持久力や集中力も左右する

心肺機能は、単にスポーツのスタミナに関わるだけでなく、脳や神経系にも酸素を届ける重要な役割を担っています。

酸素供給がスムーズに行われると、脳の働きもクリアになり、集中力や判断力も維持されます。

つまり、心肺機能を高めることは、運動能力+認知能力の両面の向上につながるのです。

心肺機能を高めるために必要なこと

ではそんな心肺機能を高めるためには何をすれば良いのでしょうか?

有酸素運動を継続的に行う

心肺機能を高めるには、有酸素運動(酸素を使ってエネルギーを生み出す運動)を取り入れることが基本です。

・ジョギング

・サイクリング

・水泳

・縄跳び

・スピードウォーキング

いずれも、20分以上継続することを意識することで、心肺機能にしっかり刺激を与えることができます。

ただし、最初から激しく行うのではなく、「ややキツイ」と感じるレベルで続けるのがポイントです。

週3〜4回、1回あたり30分前後から始めましょう。

心拍数を意識することで効率UP

心肺機能のトレーニングでは、「心拍数」がひとつの目安になります。

最大心拍数は「220−年齢」で算出され、そこから60〜80%の範囲がトレーニングに適したゾーンです。

たとえば30歳なら最大心拍数は190。

その60〜80%は114〜152拍/分。

この範囲をキープするようなペースで走ったり、漕いだりすることで、最も効率よく心肺機能が強化されます。

心拍計がなくても「会話ができるけど息が弾む」くらいの強度を意識すると良いでしょう。

インターバルトレーニングでさらに強化

より短時間で心肺機能を鍛えたい人には、インターバルトレーニングがおすすめです。

たとえば「30秒全力→30秒ゆっくり」のように、強度の高い運動と休息を繰り返す方法です。

・HIIT(高強度インターバルトレーニング)

・タバタ式トレーニング(20秒全力+10秒休憩×8セット)

これらは短時間でも強力な刺激を与え、VO2Max(最大酸素摂取量)を効率よく向上させます。

ただし、体力に自信がない方は無理をせず、有酸素運動から始めて段階的に移行しましょう。

心肺機能向上による体力への具体的な変化

心肺機能の向上によって、スポーツをしている人にはもちろん分かりやすい変化が見られます。

しかし、運動をしていない人にも心肺機能の向上はたくさんのメリットをもたらしてくれます。

「疲れにくさ」を実感できる

心肺機能が高まると、階段や坂道でも息が上がりにくくなります。

スポーツをする人にとっては、ラストスパートでも動ける余力が残るようになります。

この変化は、筋肉の大きさよりも早く、2〜4週間で体感できる場合もあります。

「いつの間にか疲れにくくなっていた」と実感できる人が多いのも、心肺機能トレーニングの特徴です。

運動以外の日常生活でも変化が出る

心肺機能が高いと、基礎代謝が上がり、血流が良くなり、冷えやむくみ、疲労感の改善にもつながります。

また、脳への酸素供給がスムーズになることで、集中力・注意力・判断力の持続時間も長くなります。

仕事や家事のパフォーマンスも向上するため、「運動している時間以外」への影響が非常に大きいのです。

回復力・免疫力も高まる

心肺機能が向上すると、血液の循環が良くなり、疲労物質の代謝がスムーズになります。

さらに、睡眠の質も上がりやすくなり、身体の回復力や免疫機能も自然と高まります。

このように、心肺機能の向上は「健康維持」「病気予防」にも直結しているのです。

最後に

心肺機能を高めることは、単に運動のパフォーマンスを上げるだけでなく、日常生活の質そのものを底上げするための重要な要素です。

・疲れにくくなる

・集中力が続く

・代謝が良くなる

・回復が早くなる

こうした“体力がある状態”を手に入れるには、筋トレと並行して心肺機能のトレーニングを取り入れることが不可欠です。

いまの自分の運動習慣に、週2〜3回の有酸素運動を取り入れるところから始めてみましょう。

もし運動を始めると怪我をしそうで怖いと思う方がいらっしゃたら、ぜひ緑橋駅の近くにあるカラダの説明書にご相談ください。

整体の知識を持ったカラダの専門家があなたに合った、カラダの使い方やトレーニング方法をお伝えいたします。