【股関節で多い怪我】見落としやすい症状と原因を解説

大阪メトロ緑橋駅から徒歩1分

整体とパーソナルトレーニングで体の土台づくりをサポートする

カラダの説明書 緑橋の春藤謙介です。

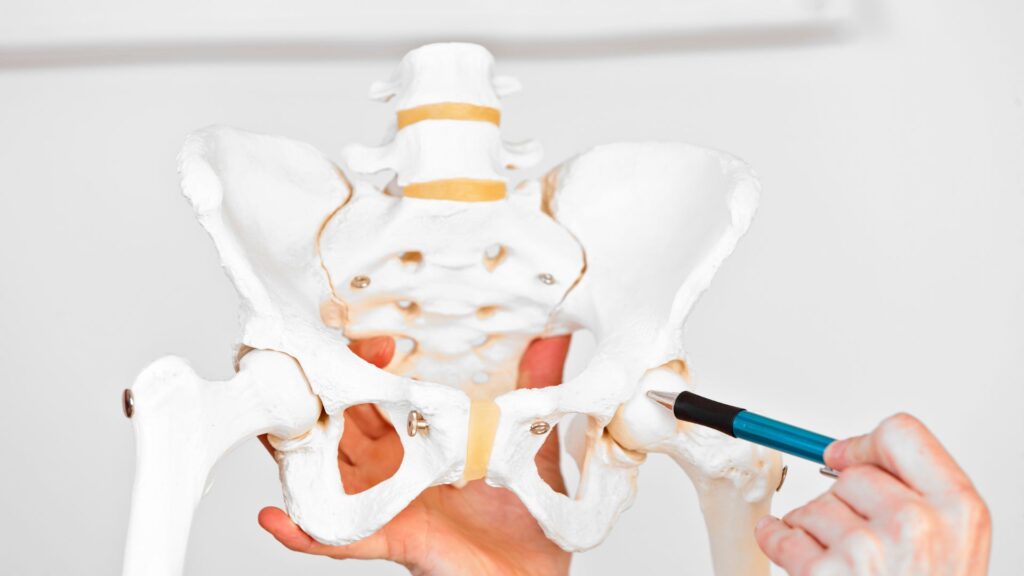

今回は「股関節で多い怪我」についてお話しします。

サッカー選手、陸上選手、一般の方でも、股関節の痛みや違和感を訴えるケースは非常に多いです。

しかし、股関節は腰や膝と違って痛みの場所が分かりづらく、原因が特定されにくい関節でもあります。

適切なケアをしないまま悪化させてしまう例も少なくありません。

この記事では、特に多い股関節の怪我とその原因、対策方法について解説していきます。

H2股関節で特に多い怪我とその特徴

股関節まわりで多い怪我には、特有の症状と原因があります。

それぞれの特徴を知っておくことで、早期発見・早期対処が可能になります。

H3鼠径部痛症候群(グロインペイン症候群)

サッカー選手に非常に多いのが「鼠径部痛症候群」です。

股関節の付け根あたりが痛くなる症状で、最初は違和感程度でも、悪化すると走れなくなることもあります。

原因は、股関節周辺の筋肉(特に内転筋や腸腰筋)のオーバーユース(使いすぎ)や、アンバランスな負担が考えられます。

左右どちらかの股関節に過剰な負担がかかることで発症しやすくなります。

初期段階であれば運動量の調整やストレッチで回復しますが、無理をすると長期離脱を招くこともあるため注意が必要です。

H3臼蓋(きゅうがい)形成不全による股関節痛

もともと骨格的に「股関節の受け皿(臼蓋)が浅い」人は、 スポーツや日常動作で負担が蓄積し、股関節自体に痛みが出ることがあります。

この場合、股関節の可動域が広すぎる傾向があり、過剰に動かしすぎることで軟骨や関節包にダメージが生じます。

進行すると「変形性股関節症」に発展するリスクもあるため、早期のケアが重要です。

特徴として、運動後に股関節前面がじんわり痛む、座ったあと立ち上がるときに痛い、という症状がみられます。

H3股関節唇損傷(こかんせつしんそんしょう)

股関節の受け皿(臼蓋)と大腿骨頭の間にある「関節唇」という軟骨組織が損傷する怪我です。

サッカーやバスケ、ラグビーなど、激しい動きのある競技で起こりやすいです。

特徴的な症状は、股関節の引っかかり感やクリック音(パキッという音)が挙げられます。

歩いたり動かしたりするときに痛みが走ることもあります。

軽度であればリハビリで改善しますが、損傷が大きい場合は手術が必要になるケースもあります。

H2股関節の怪我を防ぐためにできる3つの対策

股関節の怪我は、日頃の体の使い方やケア次第で防ぐことができます。

以下に、特に重要だと考える3つの対策を紹介します。

H3股関節インナーマッスルの活性化

股関節の深層部にある筋肉(腸腰筋、小臀筋、内転筋群など)をうまく使えるようにすることが第一です。

これらの筋肉は、関節の位置を正しく保つ役割を持っています。

インナーがうまく働かないと、アウターマッスル(表層の大きな筋肉)ばかりに負担がかかり、結果的に関節や周囲の組織が壊れてしまいます。

トレーニングでインナーマッスルを鍛えることで、怪我のリスクは大幅に下げられます。

H3可動域を「広げすぎない」

股関節は「柔らかければ柔らかいほどいい」と思われがちですが、過剰な可動域は逆に危険です。

特に、もともと臼蓋が浅いタイプの人は、無理に開脚やストレッチを続けることで、関節の支持力が低下し怪我を招きやすくなります。

適度な柔軟性を維持しながら、可動域を安定させる筋力もセットで育てることが大切です。

H3股関節だけに頼らない体の使い方を身につける

サッカーや日常動作で「股関節だけ」で頑張りすぎる癖がついていると、当然そこに負担が集中します。

・体幹の力を使う

・足首・膝・股関節をバランスよく連動させる

・姿勢を整える

こういった全身の連動性を意識したトレーニングを取り入れることで、股関節への局所的な負担を減らし、怪我を防ぐことができます。

H2最後に

股関節の怪我は、見えづらく、痛みの出方もはっきりしないことが多いため、発見が遅れることがよくあります。

しかし、鼠径部痛症候群、股関節唇損傷、臼蓋形成不全による痛みなど、早期に気づけば適切なケアで回復できるものも多いです。

・なんとなく股関節がだるい

・走った後に付け根が痛む

・開脚やストレッチで違和感がある

こういったサインを見逃さず、早めに体を見直すことが何より大切です。

当院では、股関節の柔軟性チェック、筋機能評価、正しい体の使い方指導を行っています。

痛みを感じている方も、違和感レベルの方も、ぜひ一度ご相談ください。